我院传播理论教研室开展磨课活动

2025年10月9日,我院传播理论教研室在本真楼411教室开展了教学磨课活动。

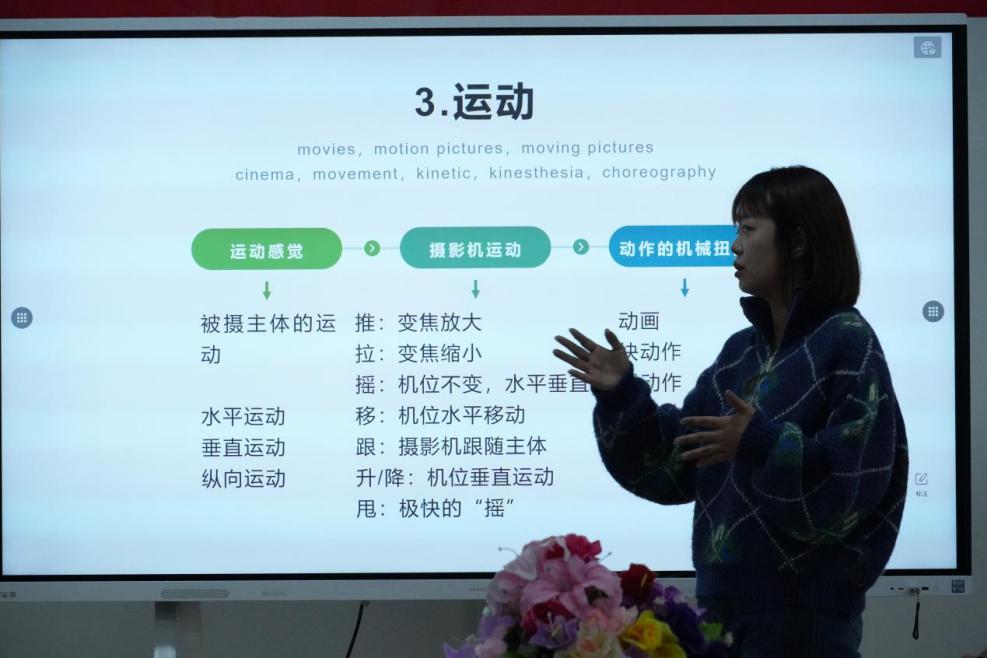

首先,龚方怡老师聚焦“运动与画面解析”及“视听语言与思政融合”,为课程优化提供方向。研讨中,教师围绕画面教学展开分享:通过对比舞台剧与电影银幕,明确电影艺术的独特性;她分别以“景框”“区域空间”和“调度”等为角度,结合黑色电影案例,讲解空间布局对影像意义与情感表达的作用;同时以《布达佩斯大饭店》《卡里加里博士的小屋》等影视作品为案例,说明构图与情绪传递的关联,解析空间层次与距离关系的叙事作用。在思政融合环节,以《开国大典》为例,比较影片中两位历史人物的银幕塑造,指出影视视听语言是有“说服力”的,运用方法的不同会导致完全不同的呈现效果,将史论知识、审美表达与价值导向融入教学,助力学生提升专业技能与文化素养。

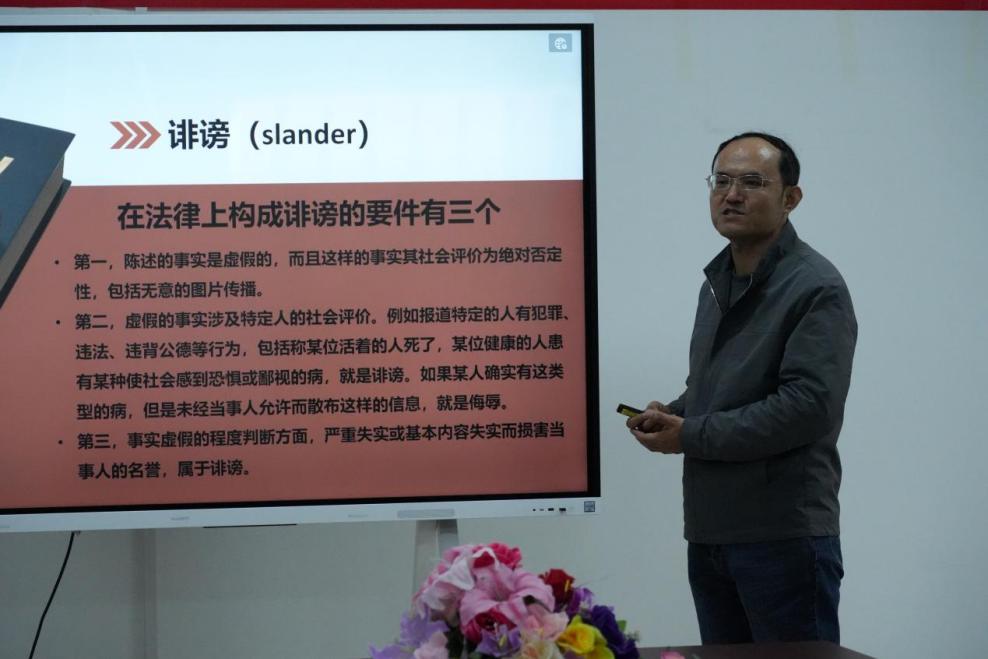

然后,乔秀峰老师聚焦诽谤罪与侮辱罪、商业信誉侵权、公民个人信息保护三大核心问题,结合真实案例拆解法律边界,为学生提供实践参考。明确三类风险的法律认定标准:在诽谤与侮辱方面,以具体案例为例,指出“虚假事实+特定对象+严重影响”是诽谤罪关键要件,而侮辱罪更侧重粗俗表述、恶搞图片等贬损行为;在商业信誉领域,通过西贝罗永浩争端、360与瑞星不正当竞争案,解读刑法中“捏造事实致企业重大损失”的定罪标准,强调新闻媒介参与虚假报道可能构成共同犯罪。

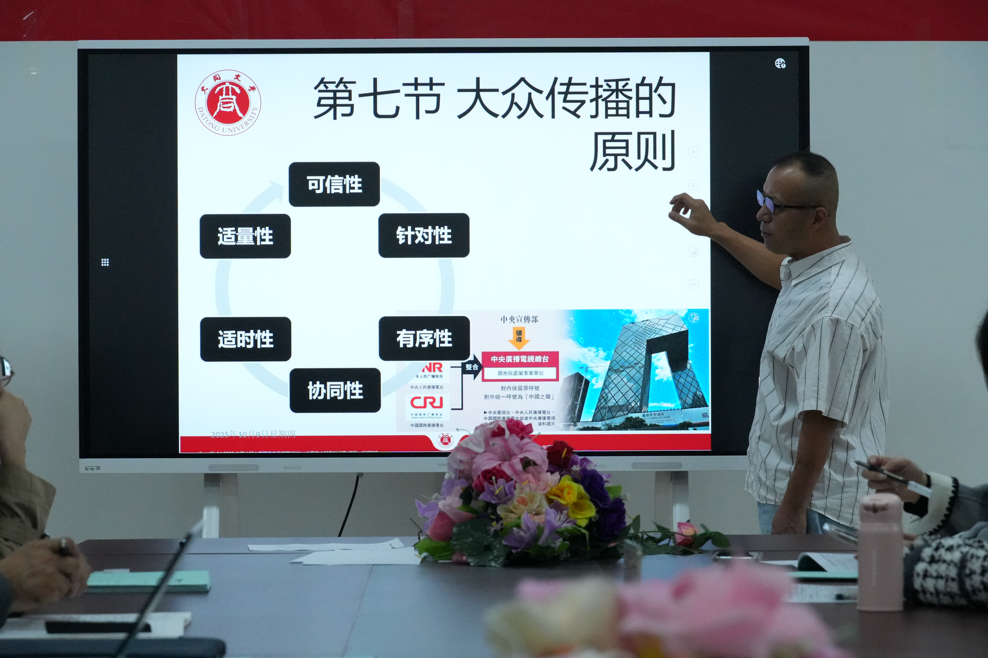

最后,姜文斌老师回顾上节课传播的功能、原则等内容,随后安排学生通过自主找案例分析,加深对传播学理论的理解。聚焦第三章“传播者”(按传播五要素安排章节),先播放记者节相关视频,强调专业记者的社会使命;同时指出新媒体环境下传播者不仅限于专业媒体人,还包括自媒体,并结合张雪峰相关言论,引导学生思考传播者的责任与流量问题。接着从个人、组织(如新闻机构)等层面展开,讲解个人层面传播者的职业角色(如哨兵、瞭望者、社会雷达、第四等级、无冕之王)、权利义务,以及影响传播效果的“可信度”因素。

文字:汤欣茹

图片:王凤霞

编辑:陈景辉

责编:车梓昊

初审:刘政良

复审:郭建艺

终审:张 波